○舞鶴市消防救急無線局運用規程

平成28年4月1日

消本訓令甲第1号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 無線取扱者、無線従事者及び無線局責任者(第6条―第9条)

第3章 運用(第10条―第17条)

第4章 保全整備(第18条―第21条)

第5章 雑則(第22条・第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、舞鶴市における消防救急無線局の適正かつ効率的な運用を図るため、法令に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(1) 法令 電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令をいう。

(2) 無線設備 法第2条第4号に規定する無線設備のうち、デジタル無線システム(消防組織法(昭和22年法律第226号)第1条に規定する消防の任務の遂行上必要な無線通信を行うことを目的とするシステムのうち、デジタル信号によるものをいう。)で使用される無線電話その他電波を送信し、又は受信するための電気的設備をいう。

(3) 無線局 法第2条第5号に規定する無線局で、無線設備(電波を受信することのみを目的とするものを除く。)及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。

(4) 基地局 無線局のうち、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号。以下「規則」という。)第4条第1項第6号に規定する基地局をいう。

(5) 陸上移動局 無線局のうち、規則第4条第1項第12号に規定する陸上無線局で、卓上型固定移動局、車載型移動局、可搬型移動局及び携帯型移動局をいう。

(6) 無線取扱者 無線設備の通信操作を行う消防職員をいう。

(7) 無線従事者 無線設備の操作又は監督に従事する者であって、法第40条第1項第4号ハに規定する政令で定める陸上特殊無線技士の資格を有する者のうち、法第51条において準用する法第39条第4項の規定により免許人が選任を届け出たものをいう。

(8) 無線局責任者 無線設備の保守、円滑な通信の実施等の業務について責任を有する者をいう。

(無線局の設置場所等)

第3条 無線局の設置場所等及び通信の相手方は、別表第1のとおりとする。

2 無線局において使用する電波及びその運用範囲は、別表第2のとおりとする。

(運用及び保全整備)

第4条 消防長又は消防署長(以下「署長」という。)は、無線局を円滑かつ適正に運用するとともに、その無線設備に係る保全整備に努めるものとする。

(通信事項、用語等)

第5条 無線通信の運用に必要な通信事項、用語等については、別に定める。

第2章 無線取扱者、無線従事者及び無線局責任者

(無線従事者等の配置)

第6条 無線設備の適正な管理運営を行わせるため、無線従事者及び無線局責任者(以下「無線従事者等」という。)を別表第3のとおり配置するものとする。

(無線局責任者の指名等)

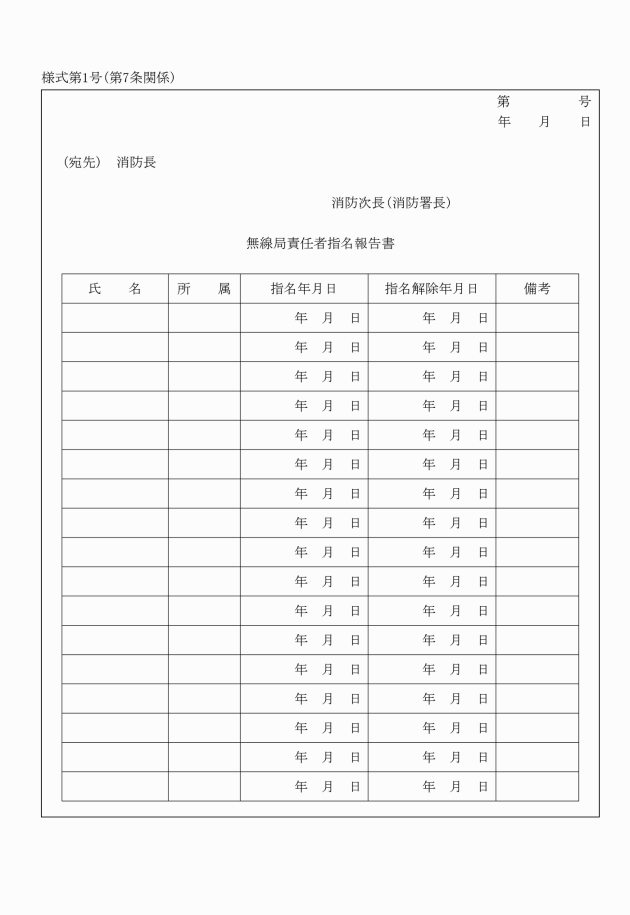

第7条 無線局責任者は、消防本部にあっては消防次長が、消防署にあっては署長が指名する。

(無線従事者等の責務)

第8条 無線従事者等は、法令を遵守し、無線設備の機能に精通し、常に冷静な判断と迅速的確な操作に努めるとともに、次に掲げる事項について特に留意しなければならない。

(1) 通信内容の簡素化及び明瞭化

(2) 必要な通信事項の記録及び保存

(3) 設備の機能管理に必要な試験の実施

(4) 通信障害に対する措置

(無線取扱者等の職務)

第9条 無線取扱者は、無線設備の保守及び運用に従事する。

2 無線従事者は、無線設備の保守及び運用に従事するとともに、次に掲げる事項について責任を負う。

(1) 第22条に規定する簿冊等の整備保管

(2) 法令の定めによる申請、届出等の手続

(3) 無線局の適正かつ能率的な運用

3 無線局責任者は、無線局の管理運営について総括する責任を負う。

第3章 運用

(無線局の開局及び閉局)

第10条 基地局は、常時開局するものとする。

2 卓上型固定移動局は、常時開局するものとする。この場合において、当該無線設備は、非常時において搬送使用できる状態とし、その空中線については、基地局が使用できない等の非常時に使用するものとする。

3 車載型移動局及び可搬型移動局の開局及び閉局は、次のとおりとする。

(1) 常置場所を離れている間は、常時開局すること(通信を行わないことが確実である場合を除く。)。

(2) 災害その他の事由により有線通信が途絶したときは、直ちに開局し、基地局から指示があるまで閉局しないこと。

4 携帯型移動局は、通信の必要がある間は開局するものとし、開局中に通信不能となった場合(故障したことが明らかである場合を除く。)には、相手方と連絡方法が設定できるまでは閉局してはならない。

(通信の原則)

第11条 通信を行うときは、無線局運用規則(昭和25年電波監理委員会規則第17号)第10条の規定によるほか、次に掲げるところによるものとする。

(1) 無線設備を最良の状態で維持し、他の無線局が通信中でないことを確認してから行うこと。

(2) 災害現場における通信は、別に定めるところにより運用すること。

(無線統制)

第12条 基地局は、通信の円滑を期するため、常に無線統制(無線通信の混信防止又は優先通信のため、陸上移動局からの送信を制限することをいう。)を行うものとする。

2 陸上移動局(携帯型移動局を除く。以下この条において同じ。)相互間の通信は、基地局の通信に支障を与えない場合に限り、これを行うことができるものとする。ただし、次条に規定する災害通信、指令通信その他特に急を要する通信として別に定めるものについては、この限りでない。

3 陸上移動局が同一の場所に2以上あるときは、先着した陸上移動局の通信が優先するものとする。ただし、基地局が特定の陸上移動局を指定したときは、その指定された陸上移動局の通信が優先するものとする。

(通信の優先順位)

第13条 通信の優先順位は、原則として次に掲げる順序によるものとする。

(1) 災害通信(水災、火災、救助、救急、警戒等の覚知又は出動の報告若しくは要請に関する通信をいう。)

(2) 指令通信(消防隊等(指揮隊、消防隊、救助隊及び救急隊をいう。以下同じ。)の部隊変換、連携等の指令に関する通信をいう。)

(3) 災害状況報告通信(救急収容報告に係る通信を含む。)

(4) 通信障害の復旧のため急を要する通信

(5) 災害出動消防隊等の帰署報告通信

(6) 訓練出動に係る通信

(7) 前各号に掲げる通信以外の通信

(令6消本訓令甲15・一部改正)

(緊急通信)

第14条 前条第1号の通信は、緊急通信として取り扱うものとし、他の通信に割り込んで通信をすることができる。

2 前項の緊急通信を行うときは、別に定めるところにより、相手方の無線取扱者に緊急通信であることを確認させなければならない。

3 緊急通信を受信した無線取扱者は、通信が最も迅速に行えるよう適切な処置を執らなければならない。

4 基地局の無線取扱者は、緊急通信を行う際に陸上移動局相互間の通信を強制的に切断することができるものとする。

(無線通信による呼び出し、応答等)

第15条 無線通信による呼び出し、応答等については別に定める。

(周波数の切替え)

第16条 基地局は、次に掲げる場合に周波数の切替えを指定することができる。

(1) 連続して複数の災害等が発生し、周波数の切替えが必要と認めたとき。

(2) 無線通信中に電波障害、無線機の故障等により通信不能となったとき。

(3) 演習又は訓練の実施に当たり災害等の対応に支障があると認めたとき。

(4) 消防隊と救急隊とが同一出動する場合に必要と認めたとき。

(5) その他必要と認めたとき。

2 前項の規定により周波数の変更を行った陸上移動局は、活動又は業務の終了をもって当該変更前の周波数に切り替えるものとする。

(無線設備の機能試験)

第17条 通信機能を確認するため、基地局の統制により毎日午前9時に機能試験を実施する。

2 基地局が機器調整のため臨時に試験電波を発射し、又は試験通信を行うときは、開局中の陸上移動局に対して、その旨を事前に通報するものとし、陸上移動局がこれを行うときは、基地局の承認を得なければならない。

第4章 保全整備

(保全整備の範囲)

第18条 第4条の規定により署長が行う保全整備の範囲は、その所属に係る無線設備の保守管理及び検査とする。

(検査)

第19条 無線設備の検査は、次に掲げるところにより実施するものとする。

(1) 日常検査 毎日1回以上、次に定める項目について行うこと。

ア 通信機能

イ 機器外面の汚損状態

ウ 機器及びその周囲の水分等の付着状態

エ 電源の状態

オ 制御器、送受話器、各種スイッチ及びつまみ等の状態

カ 空中線の取付け及びその状態

キ 蓄電池の状態

(2) 定期検査 法第73条の規定により定期的に行う検査

(3) 特別検査 臨時に行う検査又は必要に応じて行う検査

2 前項第1号の検査は、アからウまでにあっては無線取扱者が、エからキまでにあっては無線従事者が行うものとする。

(故障時の措置)

第20条 無線従事者等は、無線設備が故障したときは、直ちに、消防本部にあっては消防長に、消防署にあっては署長に報告するとともに、復旧に必要な措置を講じなければならない。

2 署長は、前項の報告を受けた場合は、速やかに消防長に報告するとともに、復旧に必要な措置を講じなければならない。復旧が完了した場合も、同様とする。

3 陸上移動局の無線設備が常置場所を離れている場合等に故障したときの第1項の報告は、有線連絡等により行うものとする。

4 無線従事者等は、無線設備の復旧を行うに当たり、当該無線設備の機能を停止し、又は正常な運用を妨げるおそれのある場合は、関係する無線従事者等に連絡を取らなければならない。

5 消防長は、無線従事者等による無線設備の復旧が不可能な場合は、必要な措置を講ずるものとする。

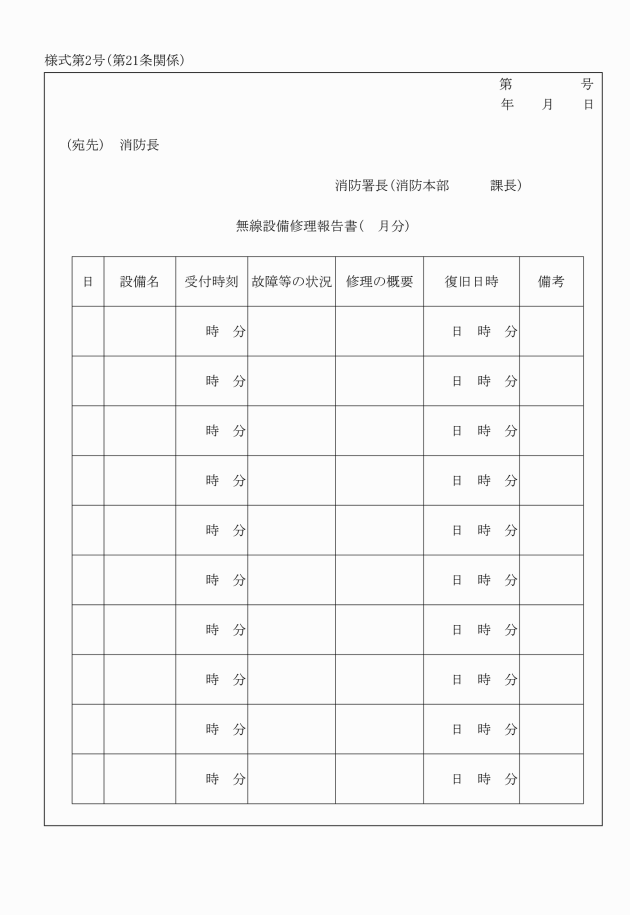

(無線設備の修理に係る報告)

第21条 署長並びに消防本部警防課長及び救急救助課長は、その所属に係る無線設備の修理の状況について、翌月の5日までに無線設備修理報告書(様式第2号)により、消防長に報告しなければならない。

(平31消本訓令甲7・一部改正)

第5章 雑則

(備付簿冊等)

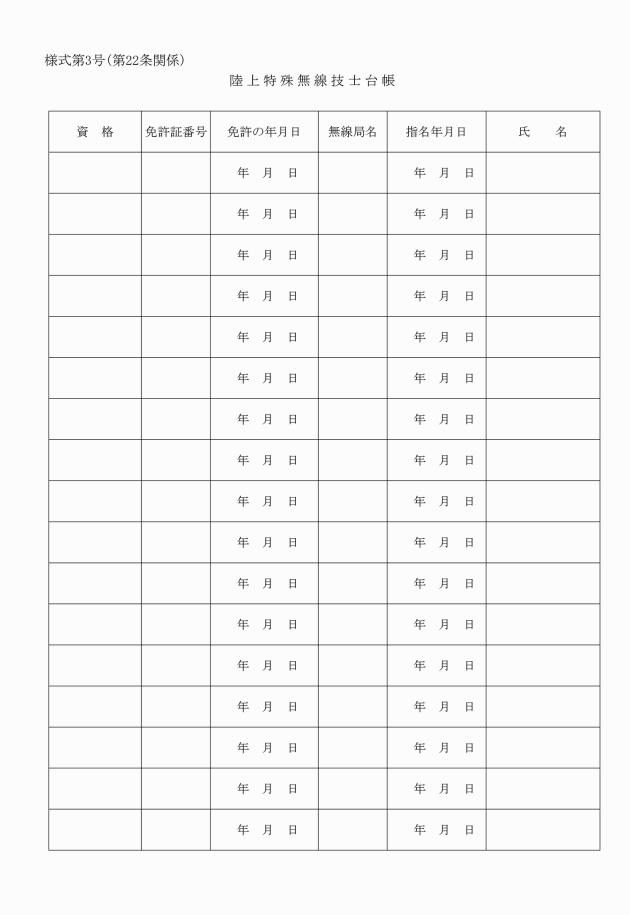

第22条 基地局及び卓上型固定移動局には、通信事務を処理するため次に掲げる簿冊等を備え付け、常に整理しておかなければならない。

(1) 陸上特殊無線技士台帳(様式第3号)

(2) 無線局の免許状(基地局に限る。)

2 陸上移動局には、無線局の証票を備え付けなければならない。

(その他)

第23条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(舞鶴市消防無線局運用規程の廃止)

2 舞鶴市消防無線局運用規程(昭和63年消防本部訓令甲第4号)は、廃止する。

附則(平成31年4月1日消本訓令甲第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和6年4月1日消本訓令甲第15号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

無線局 | 設置場所等及び通信の相手方 |

基地局 | 空山及び大江山に設置し、消防本部と無線回線制御装置により接続し、陸上移動局と通信を行うもの |

卓上型固定移動局 | 消防本部及び各消防署に設置し、基地局及び他の陸上移動局と通信を行うもの |

車載型移動局、可搬型移動局及び携帯型移動局 | 消防本部及び各消防署に配備し、基地局及び他の陸上移動局と通信を行うもの |

別表第2(第3条関係)

電波 | 運用範囲 |

活動波1 | 災害活動及びその他の消防用業務 |

活動波2 | 1 救急活動 2 その他必要な業務 |

主運用波 | 1 市域を越えた相互の応援業務 2 その他必要な業務 |

統制波1、統制波2及び統制波3 | 1 府域を超えた相互の応援業務 2 その他必要な業務 |

別表第3(第6条関係)

区分 | 所属 | 人員 |

無線従事者 | 舞消本部(基地) | 選任する職員 |

舞消本部(卓上) | 選任する職員 | |

舞消救助(卓上) | 選任する職員 | |

舞消東(卓上) | 選任する職員 | |

舞消西(卓上) | 選任する職員 | |

無線局責任者 | 舞消本部(基地) | 3名 |

舞消本部(卓上) | 1名 | |

舞消救助(卓上) | 3名 | |

舞消東(卓上) | 3名 | |

舞消西(卓上) | 3名 |