○舞鶴市特別職職員及び舞鶴市職員に対する退職手当支給規則

昭和24年2月24日

規則第5号

(退職手当の支給手続)

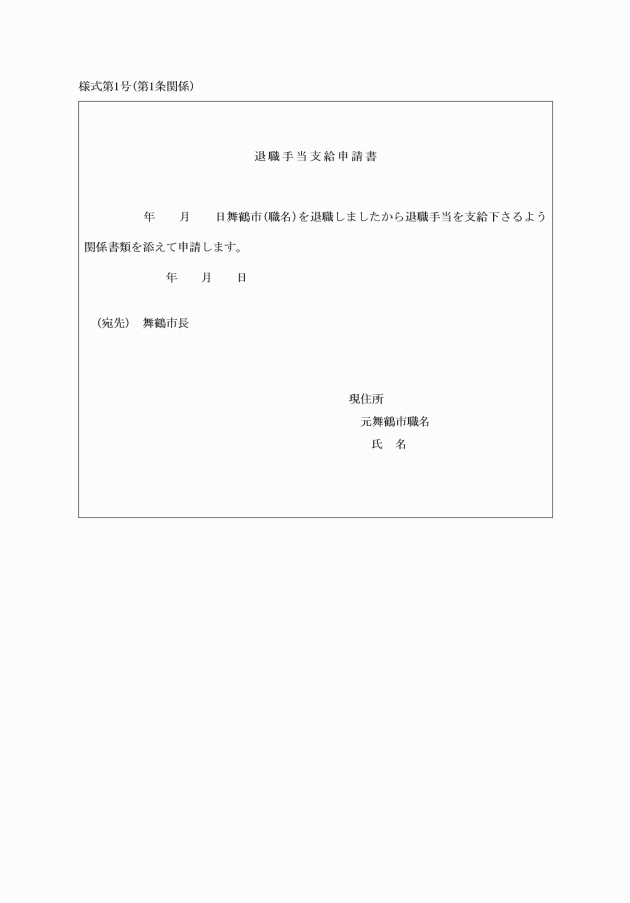

第1条 舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの退職手当に関する条例(昭和54年条例第18号。以下「常勤特別職退職手当条例」という。)又は舞鶴市職員の退職手当に関する条例(昭和26年条例第46号。以下「職員退職手当条例」という。)に規定する退職手当(職員退職手当条例第4条及び第10条に規定する退職手当を除く。)の支給を受けようとする者は、退職手当支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(昭54規則13・全改、昭60規則23・平22規則7・平28規則57・一部改正)

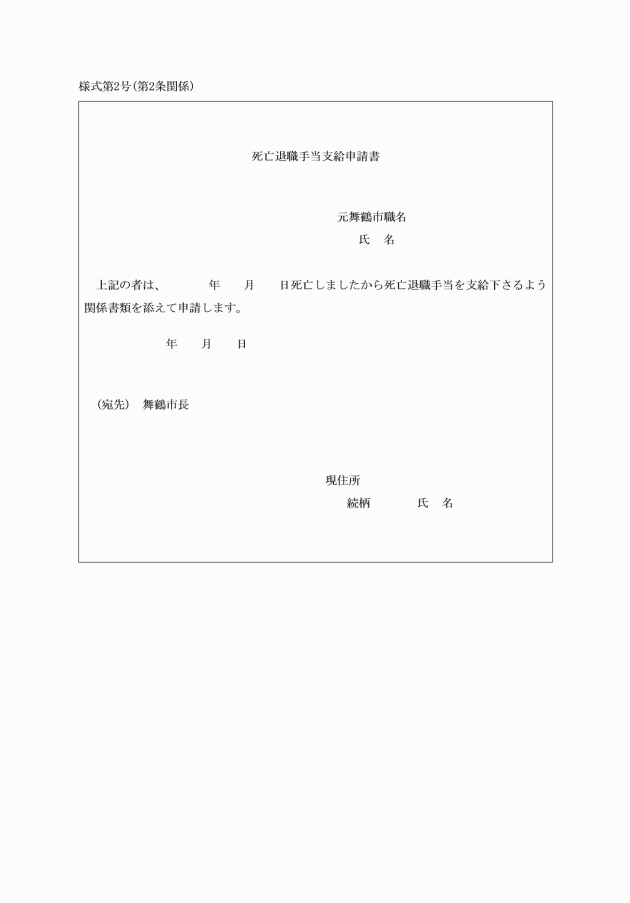

第2条 職員退職手当条例第2条の2第1項(常勤特別職退職手当条例第6条において準用する場合を含む。)に規定する遺族が退職手当の支給を受けようとするときは、死亡退職手当支給申請書(様式第2号)に死亡証明書を添えて市長に提出しなければならない。

2 職員退職手当条例第2条の2第5項(常勤特別職退職手当条例第6条において準用する場合を含む。)の規定により葬祭を行った者が退職手当の支給を受けようとするときは、死亡退職手当支給申請書に当該職員の葬祭を行った事実を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平22規則7・全改)

(傷病の程度)

第3条 常勤特別職退職手当条例第3条第3項に規定する傷病は、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。

2 前項並びに職員退職手当条例第3条第2項及び第6条第1項第4号の傷病については、医師2人(うち1人は市長の指定する医師)をもって認定する。

(昭40規則27・全改、昭54規則13・昭57規則26・昭60規則23・昭61規則12・一部改正、平20規則9・旧第3条繰下、平22規則7・旧第4条繰上、平27規則58・令4規則53・一部改正)

(公務によることの認定の基準)

第4条 市長は、退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のものであるかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定により職員の公務上の災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(昭40規則27・全改、昭44規則16・一部改正、平20規則9・旧第4条繰下、平22規則7・旧第5条繰上)

(退職手当に係る基礎在職期間から除かれる休職月等)

第5条 職員退職手当条例第6条の3の2第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職した者が属していた職員退職手当条例第6条の3の2第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(平20規則9・追加、平22規則7・旧第6条繰上、平28規則57・令7規則3・一部改正)

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第6条 退職した者の基礎在職期間(職員退職手当条例第6条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)に同項第2号に掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における職員退職手当条例第6条の3の2第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、市長の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が市長の定めるものであったときは、市長の定める職務に従事する職員)

(平20規則9・追加、平22規則7・旧第7条繰上)

(職員の区分)

第7条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表の(その1)又は(その2)の表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(平20規則9・追加、平22規則7・旧第8条繰上)

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(平20規則9・追加、平22規則7・旧第9条繰上・一部改正)

(職員退職手当条例第8条の4第2項第11号の規則で定める事項)

第8条の2 職員退職手当条例第8条の4第2項第11号の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 職員退職手当条例第8条の4第9項各号に掲げる職員が応募をすることはできない旨

(2) 職員退職手当条例第8条の4第11項の規定により認定(同項に規定する認定をいう。次号において同じ。)をしない旨の決定をする場合がある旨

(3) 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、職員退職手当条例第8条の4第13項の規定による通知を行うこととなる旨(同条第2項に規定する募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)

(4) 職員退職手当条例第8条の4第5項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨

(5) 職員退職手当条例第8条の4第14項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨

(令4規則53・追加)

(受給資格証の交付等)

第8条の3 職員退職手当条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職の際、市長から失業者退職手当受給資格証(以下「受給資格証」)の交付を受けなければならない。

2 受給資格者は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、受給資格証を提示して求職の申込みをした上、当該受給資格証に失業の認定を受けなければならない。

(平28規則57・追加、令4規則53・旧第8条の2繰下・一部改正)

(職員退職手当条例第10条第1項に規定する規則で定める者)

第8条の4 職員退職手当条例第10条第1項に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 職員退職手当条例第3条の2第1項第3号に掲げる者

(2) 職員退職手当条例第8条の4第11項に規定する認定を受けて同条第16項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

(3) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(4) 地方公務員法第28条第1項第4号の規定による免職処分を受けた者

(5) 公務上の傷病により退職した者

(平28規則57・追加、令元規則18・一部改正、令4規則53・旧第8条の3繰下・一部改正)

(職員退職手当条例第10条第1項に規定する規則で定める理由)

第8条の5 職員退職手当条例第10条第1項に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(職員退職手当条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認めるもの

(平28規則57・追加、令4規則53・旧第8条の4繰下)

(受給期間延長の申出)

第8条の6 職員退職手当条例第10条第1項の申出は、別に定める受給期間延長等申請書に受給資格証その他別に定める書類を添えて市長に提出することによって行うものとする。

(平28規則57・追加、令4規則53・旧第8条の5繰下・一部改正)

(職員退職手当条例第10条第4項の規則で定める事業)

第9条 職員退職手当条例第10条第4項の規則で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、職員退職手当条例第10条第1項に規定する雇用保険法(昭和49年法律第116号)第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの

(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が失業者の退職手当支給規則(昭和50年総理府令第14号)第21条第1項に規定する就業手当又は再就職手当の支給を受けたもの

(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと管轄公共職業安定所の長が認めたもの

(令4規則53・全改)

(職員退職手当条例第10条第4項の規則で定める職員)

第9条の2 職員退職手当条例第10条第4項の規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 職員退職手当条例第10条第1項に規定する退職の日以前に同条第4項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員

(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして管轄公共職業安定所の長が認めた職員

(令4規則53・追加)

(支給の期間の特例の申出)

第9条の3 職員退職手当条例第10条第4項の申出は、別に定める受給期間延長等申請書に受給資格証その他別に定める書類を添えて市長に提出することによって行うものとする。

(令4規則53・追加)

(職員退職手当条例第10条第10項第2号に規定する規則で定める者)

第9条の4 職員退職手当条例第10条第10項第2号アに規定する規則で定める者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した職員退職手当条例第2条第1項に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)であって、同法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの

(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた市の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの

(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた市の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの

2 職員退職手当条例第10条第10項第2号イに規定する規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。

(平29規則28・追加、令4規則53・旧第9条の2繰下・一部改正)

(失業者の退職手当の支給手続)

第9条の5 職員退職手当条例第10条に規定する退職手当の支給を受けようとする者は、別に定める失業者の退職手当支給申請書等に受給資格証を添えて、市長に提出しなければならない。

(令4規則53・追加)

(受給資格証の再交付)

第10条 受給資格者は、受給資格証を滅失又は毀損した場合は、その旨を市長に申し出て受給資格証の再交付を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申出によって受給資格証を再交付する場合には、受給資格証に再交付の旨を記載しなければならない。

3 受給資格証の再交付があった場合においては、その日以後従前の受給資格証は効力を失う。

(昭40規則27・一部改正、昭50規則23・旧第14条繰上、平20規則9・旧第6条繰下、平22規則7・旧第11条繰上、平28規則57・一部改正)

(不正受給者の返還等)

第11条 退職した職員が、詐欺その他不正の行為によって退職手当の支給を受け、又は受けようとしたときは、退職手当は支給しない。

2 前項の場合において既に支給した額については、返還させるものとする。

(昭50規則23・旧第15条繰上、昭60規則23・一部改正、平20規則9・旧第7条繰下、平22規則7・旧第12条繰上)

(その他)

第12条 常勤特別職退職手当条例及び職員退職手当条例並びにこの規則に定めるもののほか、退職手当の支給等に関し必要な事項は、別に定める。

(昭60規則23・全改、平20規則9・旧第8条繰下、平22規則7・旧第13条繰上)

附則

(昭60規則23・一部改正、令2規則48・旧附則・一部改正)

(令2規則48・追加、令4規則53・一部改正)

附則(昭和25年7月10日規則第15号)

この規則は、昭和25年4月1日から適用する。

附則(昭和26年12月12日規則第25号)

この規則は、昭和26年10月11日から適用する。

附則(昭和36年9月11日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 失業者の退職手当の支給に必要な失業の認定及び証明に関する事務は、前項の規定にかかわらず、その事務を管轄公共職業安定所に委任することについて、主務官庁の承認があった日から管轄公共職業安定所の長の認定及び証明に基づいて行うものとし、当該承認のあった日以前にかかる失業の認定及び証明に関する事務は、市長が行うものとする。

附則(昭和40年8月23日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

附則(昭和41年8月19日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

附則(昭和44年5月19日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和45年10月5日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和46年2月15日規則第3号)抄

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条及び第3条に規定する各規則のこれらの規定による改正後の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

附則(昭和50年10月11日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和50年12月25日規則第29号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和54年7月2日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年12月28日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年6月30日規則第16号)

この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

附則(昭和60年12月27日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年5月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

附則(平成20年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年12月25日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年12月28日規則第57号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

附則(平成29年6月30日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和元年12月10日規則第18号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

附則(令和2年9月28日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の附則第2項の規定は、令和2年5月1日以降に退職した者について適用する。

附則(令和4年3月31日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年12月28日規則第53号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条中舞鶴市特別職職員及び舞鶴市職員に対する退職手当支給規則第9条の改正規定、同規則第9条の2の改正規定、同条を同規則第9条の4とし、同条の次に1条を加える改正規定及び同規則第9条の次に2条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

附則(令和7年3月28日規則第3号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平20規則9・追加、平22規則7・平28規則57・一部改正)

(その1)

平成10年4月1日から平成20年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分 | (1) 平成10年4月1日から平成20年3月31日までの間(以下「旧適用期間」という。)において適用されていた舞鶴市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)の行政職給料表(以下「平成20年3月以前の行政職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの (2) 旧適用期間において適用されていた平成20年3月以前の行政職給料表以外の給料表の適用を受けていた者で前号に準ずるものとして任命権者が市長と協議して定めるもの |

第2号区分 | (1) 平成20年3月以前の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (2) 旧適用期間において適用されていた平成20年3月以前の行政職給料表以外の給料表の適用を受けていた者で前号に準ずるものとして任命権者が市長と協議して定めるもの |

第3号区分 | (1) 平成20年3月以前の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (2) 旧適用期間において適用されていた平成20年3月以前の行政職給料表以外の給料表の適用を受けていた者で前号に準ずるものとして任命権者が市長と協議して定めるもの |

第4号区分 | (1) 平成20年3月以前の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (2) 旧適用期間において適用されていた平成20年3月以前の行政職給料表以外の給料表の適用を受けていた者で前号に準ずるものとして任命権者が市長と協議して定めるもの |

第5号区分 | (1) 平成20年3月以前の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (2) 旧適用期間において適用されていた平成20年3月以前の行政職給料表以外の給料表の適用を受けていた者で前号に準ずるものとして任命権者が市長と協議して定めるもの |

第6号区分 | (1) 平成20年3月以前の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (2) 旧適用期間において適用されていた平成20年3月以前の行政職給料表以外の給料表の適用を受けていた者で前号に準ずるものとして任命権者が市長と協議して定めるもの |

第7号区分 | 第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |

(その2)

平成20年4月以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分 | (1) 平成20年4月1日以後適用されている舞鶴市職員の給与に関する条例の行政職給料表(以下「平成20年4月以後の行政職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (2) 平成20年4月以後適用される平成20年4月以後の行政職給料表以外の給料表の適用を受けていた者で前号に準ずるものとして任命権者が市長と協議して定めるもの |

第2号区分 | (1) 平成20年4月以後の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (2) 平成20年4月以後適用される平成20年4月以後の行政職給料表以外の給料表の適用を受けていた者で前号に準ずるものとして任命権者が市長と協議して定めるもの |

第3号区分 | (1) 平成20年4月以後の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (2) 平成20年4月以後適用される平成20年4月以後の行政職給料表以外の給料表の適用を受けていた者で前号に準ずるものとして任命権者が市長と協議して定めるもの |

第4号区分 | (1) 平成20年4月以後の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (2) 平成20年4月以後適用される平成20年4月以後の行政職給料表以外の給料表の適用を受けていた者で前号に準ずるものとして任命権者が市長と協議して定めるもの |

第5号区分 | (1) 平成20年4月以後の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (2) 平成20年4月以後適用される平成20年4月以後の行政職給料表以外の給料表の適用を受けていた者で前号に準ずるものとして任命権者が市長と協議して定めるもの |

第6号区分 | (1) 平成20年4月以後の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (2) 平成20年4月以後適用される平成20年4月以後の行政職給料表以外の給料表の適用を受けていた者で前号に準ずるものとして任命権者が市長と協議して定めるもの |

第7号区分 | 第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |

(昭40規則27・全改、昭60規則23・平20規則9・平28規則57・令4規則17・一部改正)

(昭40規則27・全改、昭60規則23・平20規則9・平28規則57・令4規則17・一部改正)