●レッドデータ 京都府:要注目種-外来種

●北米原産の淡水魚。昭和35年に日本に移入され、各地の湖沼、河川に繁殖する

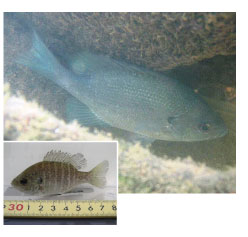

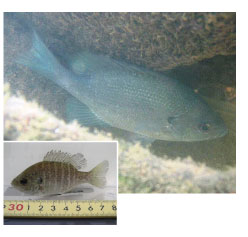

●形態:体長15cm。体側には茶褐色の横帯があり、エラ蓋の後半に半月形の黒斑がある

●分布:北米、中・南米、ヨーロッパ、南アフリカ

●特徴:水草の生えているよどみに棲み、プランクトンや水生昆虫、稚魚を食べる。春から夏にかけて、オスは浅い水底に口や尾を使ってすり鉢形の穴を掘ってメスに産卵させ、オスは卵と仔魚を保護する。

※文中の下線付き文字をクリックして詳しい情報をご覧ください。

| ●【動物編 特定外来生物】Top |  |

|||||||||

|

||||||||||

| 観察時期 | ||||||||||

| 通年 | ||||||||||

| 形態・分布・生態的特徴等 | ||||||||||

| ●環境省:特定外来生物 ●レッドデータ 京都府:要注目種-外来種 ●北米原産の淡水魚。昭和35年に日本に移入され、各地の湖沼、河川に繁殖する ●形態:体長15cm。体側には茶褐色の横帯があり、エラ蓋の後半に半月形の黒斑がある ●分布:北米、中・南米、ヨーロッパ、南アフリカ ●特徴:水草の生えているよどみに棲み、プランクトンや水生昆虫、稚魚を食べる。春から夏にかけて、オスは浅い水底に口や尾を使ってすり鉢形の穴を掘ってメスに産卵させ、オスは卵と仔魚を保護する。 |

||||||||||

| へぇ〜、そうなん! 〜なるほど豆知識〜 | ||||||||||

| オオクチバス(ブラックバス)同様、市内の主要河川にはすべて存在する困った魚です。特に、行永(ゆきなが)地区の赤迫(あかさこ)池には大変な量のブルーギルが生息していて、椿川(つばきがわ)より与保呂川(よほろがわ)に流入したと思われます。この魚も繁殖力が非常に強く、今後ますます増殖して、昔から棲んでいる魚や生き物を絶滅させる可能性があります。人はなぜこのような魚を放流したりするのでしょう。もっと、自然(生態系)について考えなければ!

※文中の下線付き文字をクリックして詳しい情報をご覧ください。 |

||||||||||