○舞鶴市警防活動規程

昭和61年4月1日

消本訓令甲第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 消防隊等の編成(第3条―第5条)

第3章 署における勤務(第6条―第11条)

第4章 出動(第12条―第16条)

第5章 災害現場の活動(第17条―第27条)

第6章 警防訓練(第28条―第32条)

第7章 非常招集(第33条―第39条)

第8章 雑則(第40条―第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、消防本部(以下「本部」という。)及び消防署(以下「署」という。)における舞鶴市消防の警防活動について必要な事項を定めるものとする。

(平31消本訓令甲5・令6消本訓令甲6・一部改正)

(用語)

第2条 この訓令における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 警防活動 火災その他の災害又は事故が発生した場合において、その被害を最少限度にとどめるために消防が行う活動及びこれに備える態勢をいう。

(2) 怪煙 火炎(煙)が認められるが火災か否か判断できないとき。

(3) 救助事故 舞鶴市救助業務実施規程(昭和63年消防本部訓令甲第1号)に定める救助事故をいう。

(4) 救急事故 舞鶴市救急業務実施規程(平成30年消防本部訓令甲第5号。以下「救急業務規程」という。)に定める救急事故をいう。

(5) 非常災害 大火災、地震、洪水、台風その他の災害による非常事態が発生し、特別の警戒防御を必要とするものをいう。

(6) 所属長 舞鶴市消防本部、消防署処務規程(平成3年消防本部訓令甲第4号。以下「処務規程」という。)第2条第6号に規定する所属長をいう。

(7) 課長等 処務規程第2条第8号に規定する課長等をいう。

(8) 最高指揮者 災害現場に出動した消防職員(以下「職員」という。)を指揮し、当該災害現場の活動を統括する権限及び責任を有する者をいう。

(平31消本訓令甲5・令6消本訓令甲11・一部改正)

第2章 消防隊等の編成

(消防隊等の編成)

第3条 消防隊等(指揮隊、消防隊、救助隊及び救急隊をいう。以下同じ。)の編成の基準は、おおむね次の各号に定めるところによる。

(1) 指揮隊は、指揮隊長以下隊員2名及び所要の装備をした指揮隊車1両をもって編成し、指揮隊長は、消防司令又は消防司令補を充てる。

(2) 消防小隊、救助小隊及び救急小隊は、小隊長及び所要の隊員並びに所要の装備をした消防自動車(救助小隊にあっては救助工作車、救急小隊にあっては救急自動車)1両をもって編成し、小隊長は、消防司令補又は消防士長を充てる。

ア 消防小隊は、小隊長以下隊員5名をもって編成する。ただし、2の消防小隊が連携して活動する場合については、一方の消防小隊はこれを4名とすることができる。

イ 救助小隊及び救急小隊の編成は、別に定める。

(3) 中隊は、2から3個小隊をもって編成し、中隊に中隊長を置き、消防司令又は消防司令補を充てる。

(4) 大隊は、2から3個中隊をもって編成し、大隊に大隊長を置き、消防監又は消防司令長を充てる。

(5) 前3号に掲げる小隊長、中隊長及び大隊長の階級にある者がいないときは、それぞれ先任の者を充てる。

(平31消本訓令甲5・令6消本訓令甲11・一部改正)

第4条 削除

(水防隊の編成)

第5条 水防隊は、舞鶴市水防計画に基づき第3条の規定に準じて編成する。

(平31消本訓令甲5・一部改正)

第3章 署における勤務

(令6消本訓令甲6・改称)

(警防活動上必要な勤務)

第6条 消防隊等の隊員は、舞鶴市消防本部組織規則(昭和42年規則第30号)及び舞鶴市消防署組織規程(昭和42年消防本部訓令甲第1号)に定める事務分掌のほか警防活動上必要な業務を処理するため、次の各号に定める勤務を行う。

(1) 署内勤務

ア 災害等の事務処理

イ その他の業務処理

(2) 署外勤務

署外における消防水利、消防対象物等に対する調査等の業務処理

(平16消本訓令甲3・令6消本訓令甲6・一部改正)

(1) 受付における処理事項

ア 受付事務

イ 災害の駆付け等の通報に対する措置

ウ 消防車庫の監視

エ その他必要な事務

(2) その他の処理事項

ア 消防機械器具の点検整備

イ 調査事項で処理を必要とする事務

ウ 諸計画の樹立、報告書の作成、帳簿の記録及びその他の文書整理事務

エ その他警防活動上必要な業務

(1) 消防水利の維持、管理及び開発

(2) 放置された物件、露店の開設及び道路工事又は占用等

(3) 消防対象物の位置、構造及び収容者等の実態並びにこれに対応する活動

(4) 危険物又は核燃料物質等の貯蔵若しくは、取り扱い場所及びこれに対応する活動

(5) その他活動上必要な事象

(平16消本訓令甲3・令6消本訓令甲6・一部改正)

第8条及び第9条 削除

(令6消本訓令甲11)

(業務日誌)

第10条 署、警防課(舞鶴市消防本部組織規則第3条に定める警防課をいう。以下同じ。)及び救急救助課(同条に定める救急救助課をいう。)には、業務日誌を備え、取り扱った事項、状況その他必要な事項を記載しなければならない。

(平16消本訓令甲3・全改、平31消本訓令甲5・令6消本訓令甲6・令6消本訓令甲11・一部改正)

(勤務の引継ぎ)

第11条 勤務を交替するときは、勤務中に取り扱った事項を勤務引継者に申し送らなければならない。

第4章 出動

(出動の原則)

第12条 消防隊等及び水防隊は、消防長又は署長の出動命令によって出動するものとする。

(平16消本訓令甲3・平31消本訓令甲5・令6消本訓令甲11・一部改正)

(待機)

第13条 消防隊等及び水防隊の隊員は、いかなる場合であっても出動命令を受けたときは、直ちに出動できるよう態勢を整えておかなければならない。

(出動区分)

第14条 出動の区分は、別表第1によるものとする。

2 消防隊等及び水防隊の出動体制は、別表第2の区分によるものとする。

(令6消本訓令甲11・一部改正)

(他署管内への応援出動)

第15条 署長は、災害防御のため前条に定める出動のほか、他署管内から応援要請を受けたとき又は他署管内へ応援出動の必要があると判断したときは、必要な消防隊等及び水防隊を出動させるものとする。

(他市町への応援出動等)

第16条 他市町への消防隊等及び水防隊の出動は、全て消防長の命令に基づいて行うものとする。

(令5消本訓令甲4・一部改正)

第5章 災害現場の活動

(指揮体制)

第17条 災害現場における指揮体制は、次の各号によるものとする。

(1) 第1指揮体制 小隊長又は中隊長を最高指揮者とする体制をいう。

(2) 第2指揮体制 指揮隊長又は管轄大隊長(当該区域を所轄する署の大隊長をいう。以下同じ。)を最高指揮者とする体制をいう。

(3) 第3指揮体制 第2指揮体制の規模に該当する災害が拡大し、又は拡大するおそれがある災害現場において、管轄大隊長又は消防長を最高指揮者とする体制をいう。

(令6消本訓令甲6・令6消本訓令甲11・一部改正)

(指揮の宣言)

第17条の2 最高指揮者は、指揮権(第2条第8号に規定する権限をいう。以下同じ。)を明確にするため指揮の宣言を行うものとする。

2 指揮権は、災害現場に上席者が到着し、災害の状況等により上席者が自ら指揮を執る必要があると認めるとき、指揮の宣言をもって移行するものとする。

(令6消本訓令甲11・追加)

(現場指揮本部の設置)

第18条 最高指揮者は、災害現場における情報の収集及び分析並びに効率的な消防活動の指揮、統制及び管理を行うため、現場指揮本部を設置するものとする。ただし、災害の規模等により、設置の必要がないと判断した場合は、この限りでない。

2 現場指揮本部は、無線の通信状況を考慮した上で、災害現場等の全体を把握でき、かつ、活動の障害とならない場所に設置するものとする。

3 最高指揮者は、現場指揮本部に指揮本部旗を掲げるほか、指揮活動に必要な資(機)材を配置するものとする。

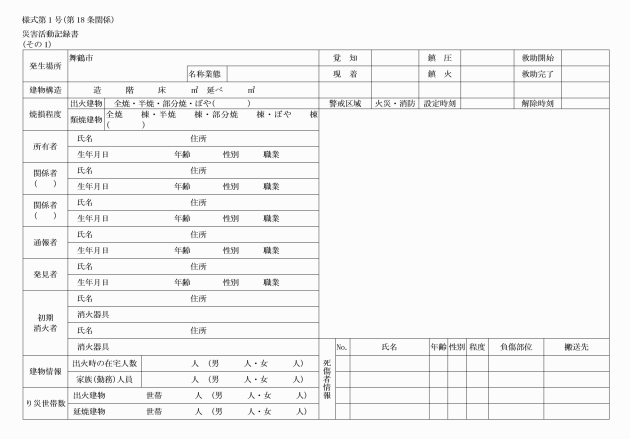

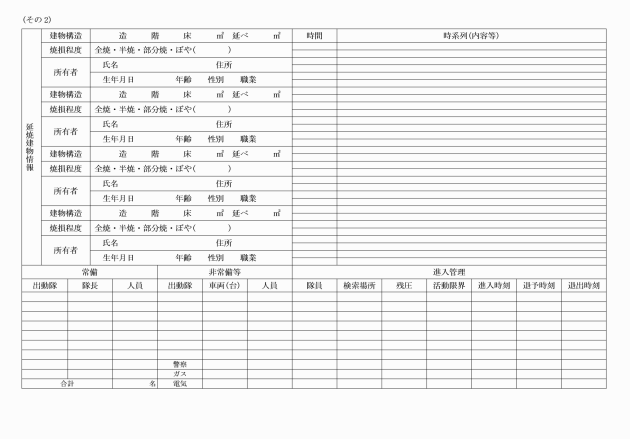

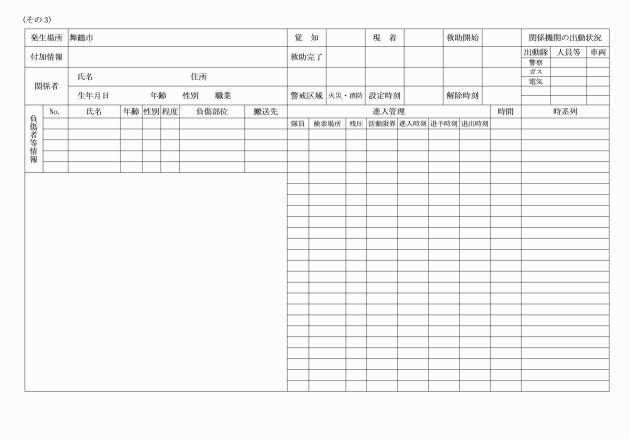

4 最高指揮者は、災害活動記録書(様式第1号)により活動の状況等を管理するものとする。

5 最高指揮者は、災害現場の状況に応じて現場指揮本部を解散するものとする。

(令6消本訓令甲11・全改)

(現場指揮本部の任務等)

第18条の2 現場指揮本部の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害状況の把握

(2) 情報の収集及び整理

(3) 活動方針の決定及びこれに基づく出動部隊の指揮統制

(4) 出動部隊の活動状況の把握

(5) 事業所等に組織された自衛消防隊等(以下「自衛消防隊等」という。)の活動の把握及び情報交換

(6) 無線電話等による消防本部等との情報連絡

(7) 消防団、警察署、電力会社、ガス会社等関係機関及び関係のある者に対する連絡又は指導

(8) 必要な資(機)材の確保

(9) 災害現場の記録

(10) その他必要な事項

2 指揮隊の任務及び指揮活動は、別表第3に定める指揮活動要領によるものとする。

(令6消本訓令甲11・追加)

(指揮の担当範囲)

第19条 当該災害現場における最高指揮者は、災害の状況等に応じて指揮の担当範囲を定めることができる。

(指揮命令の取扱い)

第20条 災害現場における活動は、原則として直属の指揮者の命令により実施する。ただし、前条に定めるところにより指揮担当範囲内の指揮を命ぜられた者が指揮を行う場合は、当該指揮者の指揮命令によるものとする。

2 前項に定めるもののほか、直属の指揮者以外の上席の階級にある者の指揮命令があったときは、努めて所属する隊の活動目的等を伝達し、これに従うものとする。

(火災警戒区域の設定)

第21条 当該災害現場の最高指揮者は、ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散等の事故現場の状況により必要と認めたときは、火災警戒区域を設定し、その区域内における火気の使用禁止、一般市民等に対するその区域外への退去命令、その区域への出入りの禁止又は制限等必要な措置を講じなければならない。

(活動に対する市民協力)

第22条 災害現場にある職員が現場活動に当たって一般市民等の協力を求める場合は、延焼拡大による危険が著しいとき又は人命救助の必要性が急迫しているときで当該市民等の協力によらなければその危険排除又は人命救助ができないときに限るものとする。

(令6消本訓令甲11・一部改正)

(資(機)材の調達等)

第23条 最高指揮者は、災害が長時間にわたる場合、その他災害の状況により資(機)材及び食糧の調達補給のための必要な措置を講じなければならない。

(消防小隊の活動)

第24条 消防小隊は、火災現場等において特に次の事項を配慮して活動しなければならない。

(1) 人命の救助及び避難誘導

(2) 他の消防小隊等との連携

(3) 無線電話の活用

(4) 水損の防止

(5) 消防警戒区域の設定

(6) 飛火警戒対策

(7) 残火整理の徹底

(8) 現場引揚げ時期の判断

(救助小隊の活動)

第25条 救助小隊は、火災現場等において人命の救助、避難誘導に重点をおいて活動するとともに必要に応じ消火活動を行わなければならない。

2 前項の活動を行うに当たり特に次の事項について配慮しなければならない。

(1) 人命検索の徹底

(2) 要救助者の発見

(3) 救助器具の活用

(4) 財産の保護

(5) 他の消防小隊等との連携

(6) 消防活動上必要な破壊等

(救急小隊の活動)

第26条 救急小隊は、火災現場等において救急業務規程に定めるほか、特に次の事項を配慮して活動しなければならない。

(1) 他の消防小隊等との連携

(2) 自己小隊の所在等の報告及び連絡

(3) 救急資(機)材の活用

(現場活動の検討)

第27条 所属長は、大規模な火災又は特異な火災等の防御活動を行ったときは、当該活動を行った者等の出席を求めて災害現場活動の討議を行わなければならない。

第6章 警防訓練

(警防訓練の種別)

第28条 警防訓練は、次の4種とする。

(1) 消防訓練 火災防御についての訓練

(2) 救助訓練 救助活動についての訓練

(3) 救急訓練 救急活動についての訓練

(4) 水防訓練 水災防御についての訓練

(訓練計画)

第29条 課長等は、訓練の実施に当たっては、訓練計画を立て、所属長に報告しなければならない。

(令6消本訓令甲11・一部改正)

(訓練の実施)

第30条 警防訓練の実施区分及び実施方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 実施区分

ア 個別訓練

警防活動の基礎となる体力の練成、動作及び資(機)材の操作の習熟等を行う訓練

イ 小隊訓練

部隊活動の基礎となる小隊の団結力、規律、士気及び協同動作を向上させるために行う訓練

ウ 総合訓練

部隊活動の円滑適正を図るために行う訓練

(2) 実施方法

ア 基本訓練

消防操法等あらかじめ定められた操法要領に基づく訓練

イ 計画訓練

火災等を想定し、消火活動、人命救助活動又は救急活動についての概要を示して行う訓練

ウ 随意訓練

訓練を実施する者又は訓練の指導を行おうとする者が、その目的に応じ随意に行う訓練

2 課長等は、管内の災害要因の予測に基づき火災等を想定して行う現地訓練(実際に消防隊等を運用して行う訓練をいう。)又は図上訓練(図上により消防隊等を運用して行う訓練をいう。)により計画的に小隊訓練及び総合訓練を行うよう配慮しなければならない。

(合同訓練)

第31条 署長は、管内の自衛消防隊等が有機的な防御活動を行うための合同訓練を実施するものとする。

(令6消本訓令甲11・一部改正)

(記録)

第32条 課長等は、訓練日誌を備え、訓練を実施の都度、その内容及び状況を記録しておかなければならない。

第7章 非常招集

(非常招集の種別)

第33条 非常招集(以下「招集」という。)は、次の3種とする。

(1) 全員招集 非番員、週休者等の全員を招集するもの。

(2) 半数招集 非番員、週休者等のうち半数の人員を招集するもの。

(3) 一部招集 非番員、週休者等のうち必要な人員を招集するもの。

(招集の発令)

第34条 消防長は、非常災害に対処するため必要があるときは、職員の招集を発令するものとする。

2 所属長は、非常災害が発生し、災害の警備を行うに当たって緊急の必要があるときは、所属職員の招集を発令することができる。ただし、招集を発令したときは、直ちに消防長に報告しなければならない。

(令6消本訓令甲11・一部改正)

(招集の伝達)

第35条 所属長は、招集が発令された場合(前条第2項の規定による場合を含む。)は所属職員に対し、各種通信連絡方法を活用して迅速的確に伝達しなければならない。

2 前項の規定による招集の伝達は、原則として警防課において行うものとし、必要がある場合については署で行うものとする。

(平16消本訓令甲3・平31消本訓令甲5・令6消本訓令甲6・令6消本訓令甲11・一部改正)

(応招)

第36条 職員は、招集の伝達を受けたときは、速やかに所属部署に応招し(応招場所が指定されたときは、当該場所)、所属長にその旨報告しなければならない。

2 職員は、非常災害が発生するおそれのあるとき又は発生を覚知したときは招集の発令を待つことなく所属の署に連絡し、所属長の指示に従うものとする。

(令6消本訓令甲6・一部改正)

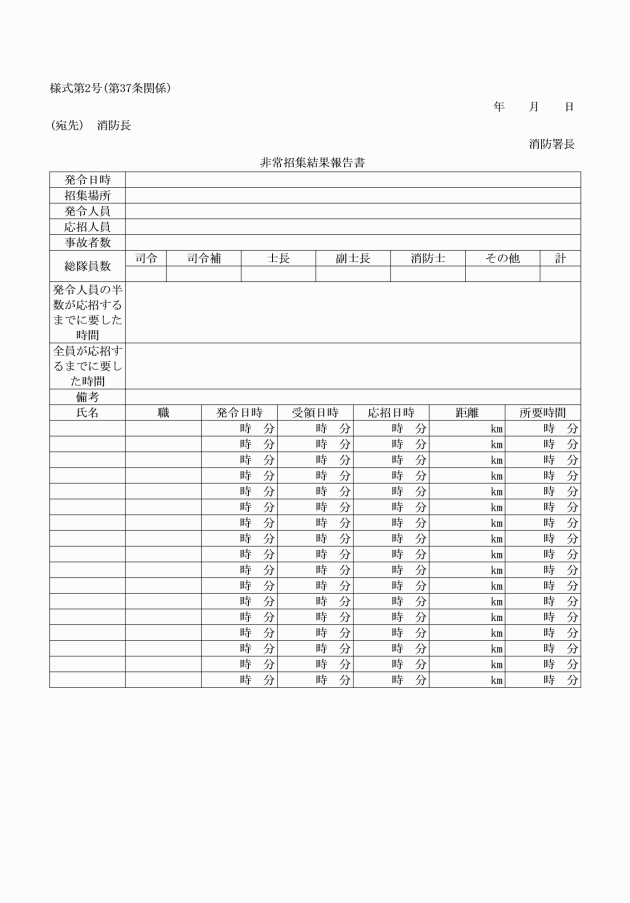

(報告等)

第37条 所属長は、招集(一部招集を除く。)発令後30分(通信途絶の場合は、1時間)ごとに、応招人員及び稼働小隊数等を消防長に報告しなければならない。

(平16消本訓令甲3・令6消本訓令甲11・一部改正)

第38条 削除

(平16消本訓令甲3)

(非常招集の計画樹立及び予行)

第39条 所属長は、この章の定めるところに従いあらかじめ所属職員の非常招集計画を樹立しておかなければならない。

2 所属長は、非常招集計画を樹立したときその他特に必要があると認めるときは、非常招集の予行を実施することができる。この場合において、所属長は、予行を実施する5日前までに消防長の承認を得なければならない。

(平16消本訓令甲3・令6消本訓令甲11・一部改正)

第8章 雑則

(即報事項)

第40条 所属長は、災害現場活動等について、次の各号に該当する事項があったときは、直ちに消防長に報告しなければならない。

(1) 消防隊等及び水防隊が所定の場所を離れたとき、帰署したとき及び車両の装備を完了したとき。

(2) 交通事故を起こしたとき。

(3) 隊員が死傷したとき。

(4) 消防機械、消防通信施設等の故障により活動に支障を生じたとき。

(5) その他即報を要すると認める重要事項が発生したとき。

(令6消本訓令甲6・一部改正)

(通行障害等)

第41条 所属長は、管轄区域内の地理、水利等において特に警防活動上支障のある事象について発見し、又は通知を受けたときは、消防長に報告し、かつ、他所属長に通報するとともに所属職員に了知させなければならない。

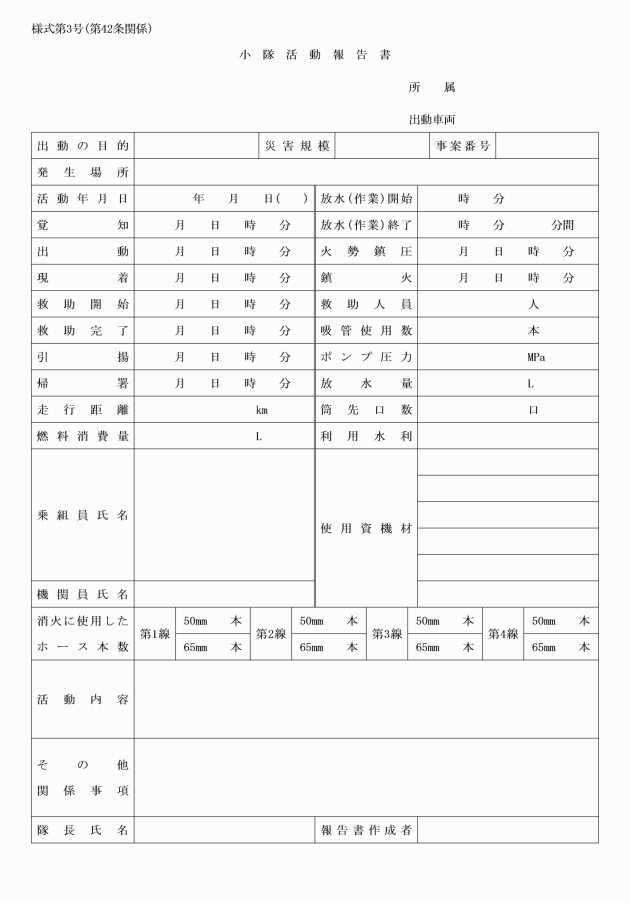

(小隊活動報告書)

第42条 災害防御等に消防自動車が出動したときは、小隊活動報告書(様式第3号)を所属長に提出しなければならない。

(平16消本訓令甲3・全改、令6消本訓令甲11・一部改正)

(その他)

第43条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平31消本訓令甲5・一部改正)

附則

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(平成3年4月1日消本訓令甲第5号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成11年4月1日消本訓令甲第3号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年11月20日消本訓令甲第5号)

この訓令は、平成12年12月1日から施行する。

附則(平成14年7月1日消本訓令甲第2号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成14年7月1日から施行する。

附則(平成16年4月1日消本訓令甲第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成31年4月1日消本訓令甲第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日消本訓令甲第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年2月1日消本訓令甲第6号)

この訓令は、令和6年2月1日から施行する。

附則(令和6年4月1日消本訓令甲第11号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

(令6消本訓令甲11・全改)

区分 | 内容 |

第1出動 | 災害を覚知すると同時に行う出動 |

第2出動 | 第1出動を行った災害が拡大し、又は拡大するおそれがあるときに行う出動 |

第3出動 | 第2出動を行った災害について、更に出動体制の増強が必要であると認められるときに行う出動 |

別表第2(第14条関係)

(令6消本訓令甲11・追加)

災害種別 | 災害区分 | 出動区分 | 出動隊数 | ||||

指揮隊 | 消防隊 | 救急隊 | 救助隊 | ||||

火災 | 建物 | ― | 第1出動 | 1 | 4 | 1 | 1 |

第2出動 | 2 | 1 | |||||

大規模 | 第1出動 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||

第2出動 | 2 | 1 | 1 | ||||

中高層 | 第1出動 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||

第2出動 | 2 | 1 | 1 | ||||

車両 | ― | 第1出動 | 1 | 1 | |||

第2出動 | 1 | 1 | 1 | ||||

第3出動 | 1 | 1 | |||||

トンネル | 第1出動 | 2 | 1 | ||||

第2出動 | 1 | 1 | |||||

第3出動 | 2 | 1 | |||||

林野 | 第1出動 | 2 | |||||

第2出動 | 1 | 1 | |||||

第3出動 | 2 | ||||||

危険物 | ― | 第1出動 | 1 | 4 | 1 | 1 | |

第2出動 | 2 | 1 | 1 | ||||

危険車両 | 第1出動 | 2 | 1 | ||||

第2出動 | 1 | 2 | 1 | ||||

第3出動 | 2 | 1 | |||||

高速 | 車両 | 第1出動 | 2 | 1 | 1 | ||

第2出動 | 1 | 2 | |||||

第3出動 | 1 | 1 | |||||

危険車両 | 第1出動 | 2 | 1 | 1 | |||

第2出動 | 1 | 2 | |||||

第3出動 | 1 | 1 | |||||

トンネル | 第1出動 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||

第2出動 | 1 | 1 | |||||

第3出動 | 2 | 1 | |||||

その他 | 第1出動 | 2 | |||||

第2出動 | 1 | 2 | 1 | ||||

第3出動 | 2 | 1 | |||||

応援 | 第1出動 | 状況に応じて、車両を選択 | |||||

その他 | 船舶 鉄道 航空機 | 第1出動 | 2 | 1 | |||

第2出動 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||

第3出動 | 2 | 1 | 1 | ||||

電気 工作物 その他 | 第1出動 | 2 | |||||

第2出動 | 1 | 1 | 1 | ||||

第3出動 | 3 | 1 | 1 | ||||

救急 | 急病 交通 一般 労災 運動 加害 自損 水難 火災 自然災害 転院 医師搬送 資機材 その他 | ― CPA 応援 | 第1出動 | 1 | |||

PA連携 CPA連携 | 第1出動 | 1 | 1 | ||||

高速急病 高速交通 高速一般 高速その他 | 第1出動 | 0~1 | 1 | ||||

救急支援 ドクヘリ支援 | 第1出動 | 1 | |||||

救助 | 火災 交通 高速 機械 水難 建物事故 自然災害 ガス 酸欠 破裂 捜索 鉄道 その他 | ― | 第1出動 | 1 | 1 | ||

第2出動 | 1 | 1 | |||||

救急救助 | 第1出動 | 1 | 1 | 1 | |||

第2出動 | 1 | 1 | 1 | ||||

応援 | 第1出動 | 状況に応じて、車両を選択 | |||||

警戒 | 自火報 | 第1出動 | 2 | ||||

第2出動 | 1 | ||||||

油漏れ 怪煙 ガス漏れ 異臭 自然災害(崖崩れ) 自然災害(風水害) 自然災害(高潮) 火災危険 その他 | 第1出動 | 1 | |||||

第2出動 | 1 | ||||||

トンネル通報 | 第1出動 | 1 | 1 | ||||

第2出動 | 1 | 1 | |||||

安否確認 | ペンダント その他 | 第1出動 | 1 | 1 | |||

第2出動 | 1 | ||||||

警備 | 第1出動 | 1 | |||||

調査 | 自火報 油漏れ たき火 自然災害(崖崩れ) 自然災害(風水害) 自然災害(高潮) 事後聞知 その他 | 第1出動 | 1 | ||||

捜索 | 第1出動 | 1 | |||||

第2出動 | 1 | ||||||

特殊災害 | CBRNE その他 | 第1出動 | 2 | 1 | 1 | ||

第2出動 | 1 | 2 | 1 | ||||

第3出動 | 2 | ||||||

集団救急 集団救急救助 | 第1出動 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||

第2出動 | 1 | 4 | 1 | ||||

第3出動 | 2 | 1 | |||||

災害派遣 | 第1出動 | 状況に応じて、車両を選択 | |||||

別表第3(第18条の2関係)

(令6消本訓令甲11・追加)

指揮活動要領

項目 | 任務 | 活動要領 | ||||

覚知から途上 | 現着から初期 | 中期 | 後期 | 安全管理 | ||

指揮隊長 | 1 災害及び被害の状況の把握 2 活動方針の決定 3 出動各隊への下命 4 警察、消防団等関係機関との連携 5 消防本部等への状況の報告 6 報道関係機関に係る対応 7 現場全般の安全の管理 8 その他必要な事項 | 1 指令場所の確認 2 指揮隊員に対する具体的な任務の下命 3 先着隊からの情報の収集 | 1 現場及び災害実態の把握 2 作業危険、逃げ遅れ等重要情報の把握、周知及び報告 3 部隊配備の確認並びに任務の付与及び活動の統制 4 応援要請の有無の判断 5 先着隊の活動状況の把握 | 1 消防活動の状況の把握及び活動部隊の任務の履行状況の確認 2 活動方針の見直し 3 消防団長等及び関係機関の参画 | 1 活動方針の変更及び活動部隊への周知 2 鎮圧又は鎮火の判断 3 活動部隊の縮小の決定 4 報道関係機関に係る対応 5 指令センターへの活動状況、被害状況等の報告 | 1 危険因子の把握 2 安全の監視 3 受傷事故発生時の対応 |

活動担当者 | 1 現場指揮本部の開設及び運営 2 出動各隊への指示及び伝達 3 危険因子の把握及び分析 4 各隊員の安全の管理 5 広報活動 | 1 途上視認状況の確認 2 気象状況の確認 3 警防計画の確認 4 指令センター、先着隊等からの情報の確認及び報告 | 1 火元建物の実態把握及び火点、延焼範囲(住所、名称、構造、用途、階層、延焼方向)等の確認 2 人物、作業延焼等危険因子の把握 3 消防活動の状況の把握及び戦力の分析 4 現場指揮本部の運営 | 1 火災の推移及び活動部隊の活動状況の把握 2 出動隊の部隊の管理 3 広報活動 | 1 転戦可能隊の把握 2 被害の把握 | |

情報担当者 | 1 災害及び被害状況の調査 2 関係者からの聴取 3 映像、写真等の記録及び整備 | 1 指令場所の確認 2 車両の運行 3 部署の位置の確認 | 1 関係者の確保 2 逃げ遅れ情報、危険情報等の把握 3 映像、写真等の記録及び整理 | 1 火点建物の状況の把握 2 重要情報の分析、追跡、確認及び報告 3 災害経過の記録及び整理 | 1 重要情報の追跡確認 2 死傷者の発生要因の確認 | |

(令6消本訓令甲11・全改)

(平16消本訓令甲3・旧様式第8号繰上、令5消本訓令甲4・一部改正、令6消本訓令甲11・旧様式第4号繰上)

(令5消本訓令甲4・全改、令6消本訓令甲11・旧様式第5号繰上)