あしあと

- [2025年4月14日]

- ID:13699

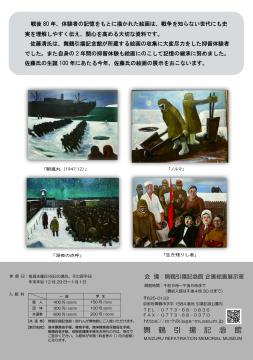

舞鶴引揚記念館 令和7年度 第1回企画展 シベリア抑留画展「北斗星のもとに」

舞鶴引揚記念館では、令和7年度最初の企画展 シベリア抑留画展「北斗星のもとに」を下記の日程で開催しますのでお知らせいたします。

戦後80年を迎え戦争の記憶が薄れていく中で体験者の記憶をもとに描かれた絵画は次世代へ史実を理解しやすく伝える貴重な歴史資料です。本企画展では、当館収蔵の絵画1300 点の収集に尽力され、生誕100年となる佐藤清氏の描いた抑留体験の油彩画とペン画の展示をおこないます。

展示期間

令和7年4月26日(土)〜 令和7年7月6日(日)

※展示期間中の休館日:毎週水曜日

場所

舞鶴引揚記念館 企画絵画展示室

(企画展は無料。別途入館料が必要です。)

展示内容

舞鶴引揚記念館には約1300点の抑留体験を伝える回想記録画が収蔵されています。シベリア抑留に関する画像や映像が少ない中、抑留の多様な場面や史実を知る上で貴重な歴史資料です。こうした絵画の収集に尽力されたのが抑留体験者でもある佐藤清氏です。

佐藤氏は帰還後に武蔵野美術学で西洋画を学び、建築士として働くかたわら、抑留体験を描きました。そうした絵画はシベリアの北斗星のもとで眠る戦友たちへの鎮魂の思いからだったと生前に語っていました。そうした佐藤氏の鎮魂の思いを生誕100年にあたる今年、多くの方に感じていただければと思います。

展示資料

・油彩画11点 ・ペン画6点

作者:佐藤清氏について

大正14年(1925) 福島県福島市出身

昭和19年(1944) 渡満、石頭予備士官学校へ入校

昭和20年(1945) コムソモリスクなどに抑留される

昭和22年(1947) 12月、舞鶴へ帰還

昭和34年(1959) 武蔵野美術学校 卒業

平成7年(1995) 戦後50年事業「シベリア抑留画展」開催に尽力

平成8年(1996) 絵画61点を当館へ寄贈

平成17年(2005) 絵画20点を当館へ寄贈

平成22年(2010) 「舞鶴引揚記念館あり方検討委員会」委員

平成26年(2014)7月 88歳で逝去

主な展示資料 ※サイズの単位はセンチメートル

◇ダワイヤポンスキー 油彩 サイズ:71.5×60 制作年:1981 年

収容所を出れば、着剣した小銃を狙う護送兵に監視されながら作業場へ向かう。

行進中は喫煙することはもとより、会話することも許されない。

よそ見をすること、落ちているものを拾うことも禁じられ、列から離れれば、逃亡をはかった者として無警告で射殺される。

あとでは柔軟な態度になったが、当初の護送兵は荒々しかった。

空腹と連日の重労働で疲労している捕虜の列は遅れがちとなる。

列が乱れると「ダワイ、ダワイ」と大声でどなり、時には容赦なく蹴飛ばし、銃身で尻を殴りつけた。

作業が終わると「ダワイ、ダワイ」の声に脅かされながら重い足をひきずり収容所へと向かう。

護送兵は、早く帰って仕事から解放されたいのでやたらと急がせる。

しかしやっと収容所にたどりつくと、そこでまた長い長い点呼がはじまる。

他の作業隊とかちあうと、空腹をかかえながら寒空に立ちつくさねばならなかった。

彼らは号令をかけさせて数を確認するということはいっさいしない。

(佐藤清画文集『シベリア虜囚の祈り』より)

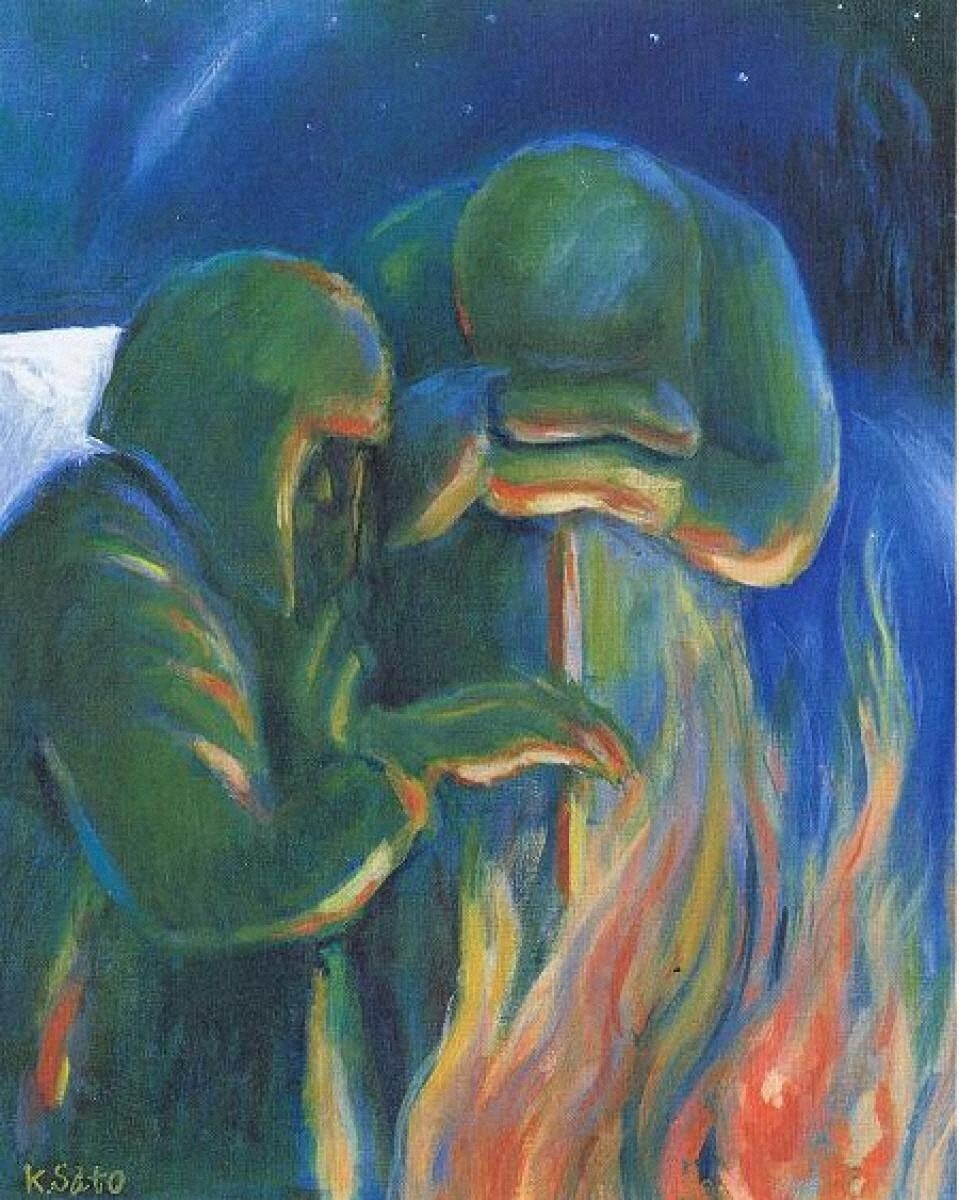

◇ノーチュラボータ 油彩 サイズ:71.5×59 制作年:不詳

みんなが寝息をたてている深夜、作業係りが夜間作業員をゆり起こしていく。

防寒帽や外套、防寒靴などをのろのろと身につける。

所内は暖かいが、いったん外に出れば鼻先が痛くなる寒さだ。星だけが冴え冴えとかがやく夜空の下を、五列縦隊で、不機嫌に押しだまったまま作業場に急ぐ。

作業場は寒風が刃物のように吹き荒れる引込線の中で、さえぎるものがない。

ゆっくり作業していたのでは、凍え死んでしまう。

明け方まで大型貨車に山と積まれたバラスとの格闘だ。

カンボーイ(監視兵)は焚火を作って、バラスおろしの様子をみながら、休憩しろと声をかけてくれる。

夜間作業はカンボーイにとっても迷惑な作業なのだ。

貨車のかげに作った焚火を囲むと、ついうとうとと睡魔がおそってくる。

このときばかりは誰ひとり語ろうとするものはいない。

バラスを積んだ貨車が三台、黒々と、“仕事はじめ”の号令を待っている。

(佐藤清画文集『シベリア虜囚の祈り』より)

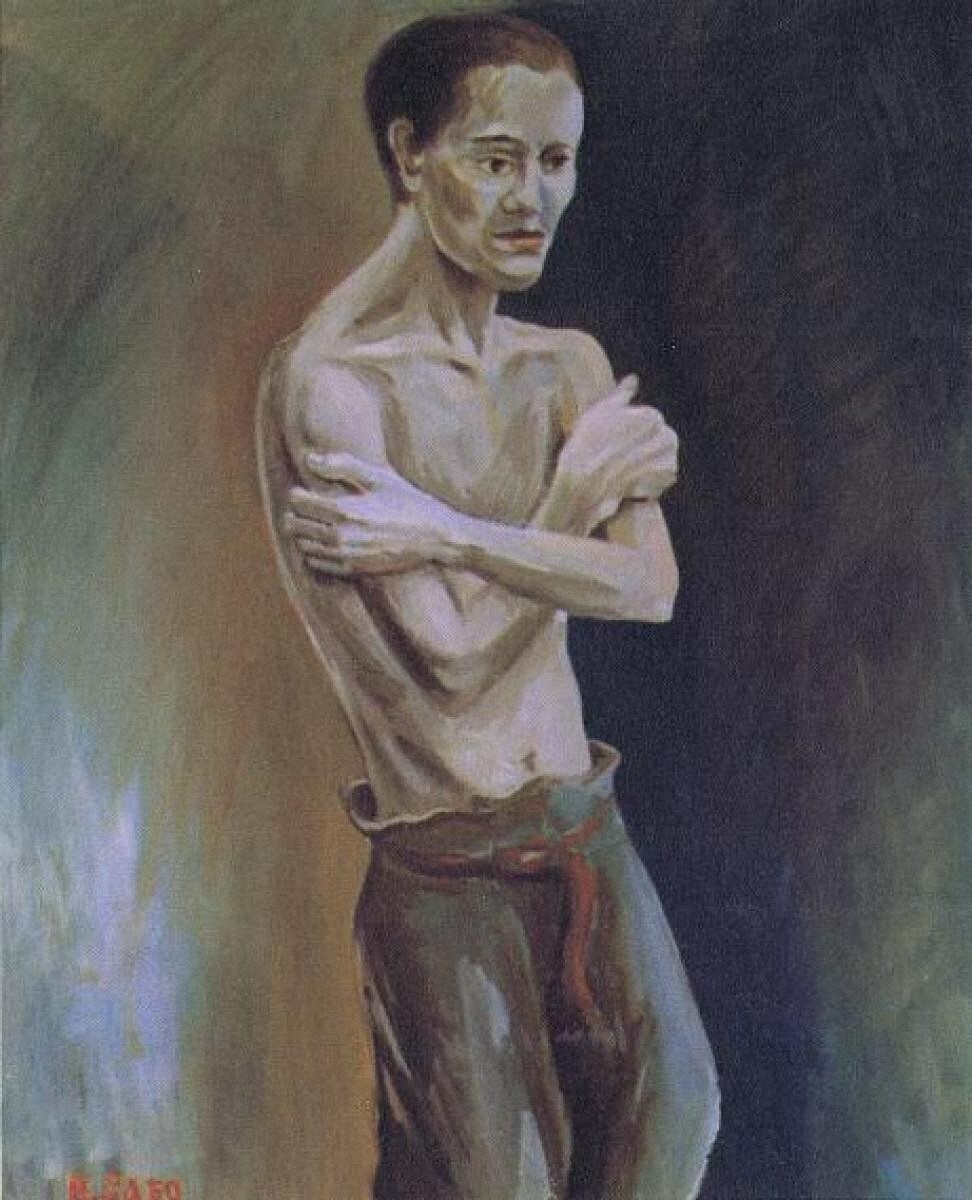

◇二冬を越した捕虜 油彩 サイズ:71.7×59.5 制作年:1981 年

二冬を越した捕虜たちの多くに、栄養失調症、倦怠感、脱力感は強まり、動作が緩慢となった。

このために伐採や、夜間作業、枕木運搬などで事故があいついだ。

栄養失調になると、体重が減少し、皮膚は青白くなり、顔かたちは鈍く、無欲的で、老人のような外観になる。

だから体格検査で尻の皮をつまみ、肉づきを見て等級をきめる。

原始的だが、最もてっとりばやく、合理的な選別方法だったのである。

また栄養失調になると尿量が多くなる。

厳寒の夜、一晩に二、三度は 100 メートルも離れた便所まで往復しなければならない。

したがって安眠できないから、ますます体力がなくなっていく。

体格検査の判定で、1(ペールィ)は健康だから重労働、2(フロタイ)は普通の労働、3(トリッティ)は軽労働、ジストロヒーとオカは栄養失調だから作業には出されない。

健康者は将校や炊事班などを含めて 10 パーセントもいなかったというのは、各ラーゲル 共通のことであった。

(佐藤清画文集『シベリア虜囚の祈り』より)

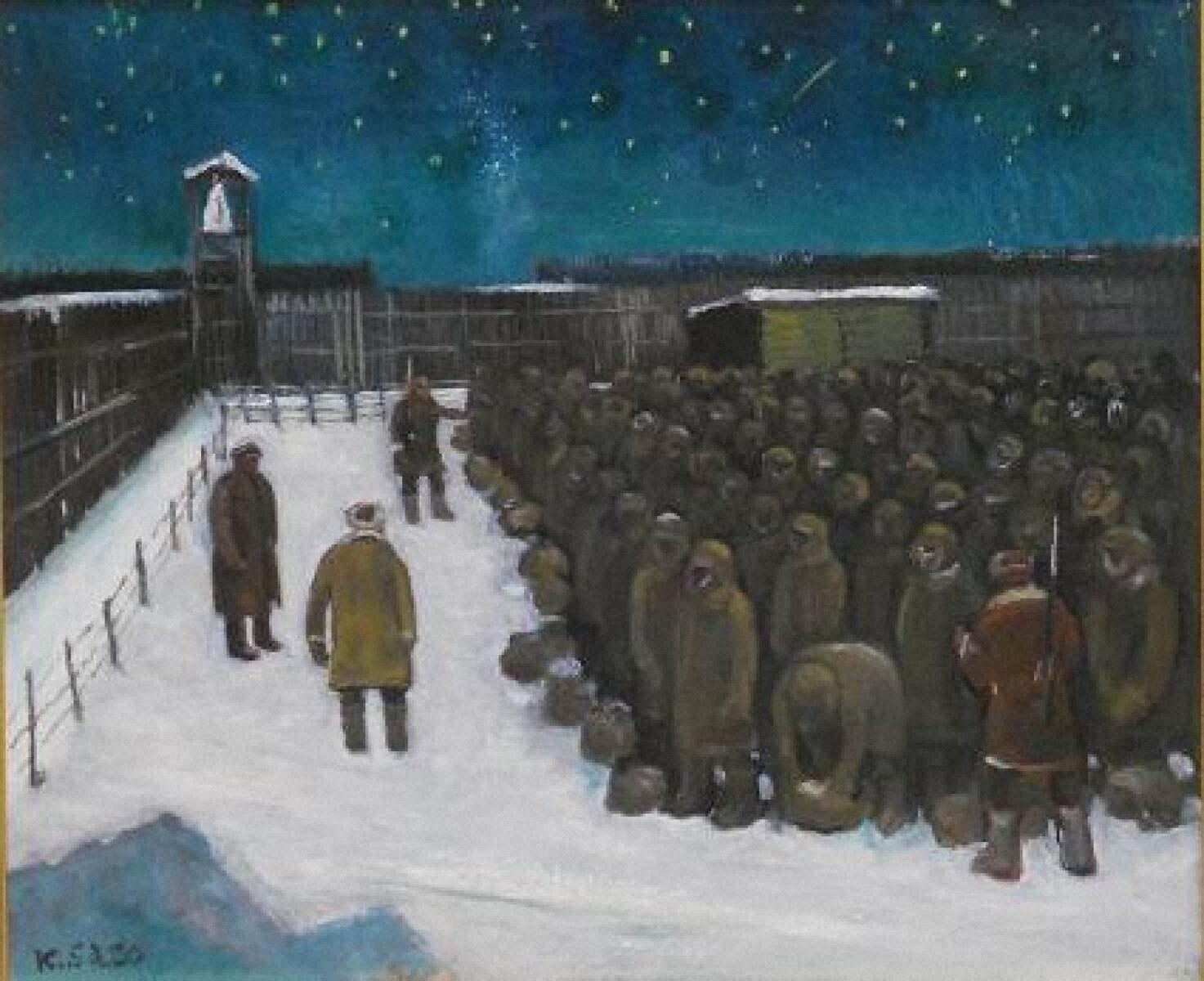

◇深夜の点呼 油彩 サイズ:75×87 制作年:1981 年

ラース、ドバ、ツリ、チテーリ、ペアーチ。

ラース、ドバ、ツリ、チテーリ、ペアーチ・・・・

五人を一列にならべて、人数をかぞえていく。

これがなかなかうまくいかない。

カンボーイ(監視兵)は何回もいったりきたりして、しまいには十人を一列にして数える。

それでも数合わせは、ゆうに一、二時間はかかる。

気温はすでに零下三十度にもなっているというのにおかまいなしだ。

入ソしたばかりのころは、監視兵も神経質になっていて何かにつけ、点呼を厳重にした。

特に深夜の点呼は、捕虜たちがやっと一日の労働から解放されほっとしているときにやってくる。

寝ている病人も容赦なくたたき起こし、全員戸外に出し、点呼の時間をひきのばしておいて宿舎をかたっぱしからひっかきまわし、めぼしいものは総べて掠奪するというひどいことをした。

満天の星座は頭上に冴え冴えときらめき、流れる星は雪明りの

タイガの上に美しい曳光を残して消えていく。

捕虜たちは黙々と足踏みしながら、この嫌がらせの終わるのを

待たなければならなかった。

(佐藤清画文集『シベリア虜囚の祈り』より)

令和7年度 第1回企画展のチラシ

舞鶴引揚記念館ホームページ

お問い合わせ

舞鶴市役所産業振興部舞鶴引揚記念館

電話: 0773-68-0836

電話番号のかけ間違いにご注意ください!