あしあと

- [2025年8月19日]

- ID:14193

獣害対策は3つの柱 防除・環境整備・捕獲

令和7年度 有害鳥獣対策ニュースレター 獣害対策は3つの柱 防除・環境整備・捕獲

全ページ (PDF形式、704.70KB)

全ページ (PDF形式、704.70KB)獣害対策の参考にご活用ください。

鳥獣による農作物被害は、農地を都合のいい餌場だと認識されることで発生します。

獣害対策は、農地を守る(防除)、農地に近づけない(環境整備)、捕まえる(捕獲)、の3つの柱を組み合わせることで高い効果を発揮します。

農地を守る 防護柵

基本の対策は防護柵です。市内ではイノシシ・シカ共に出没があるため、金網柵で高さ2m、電気柵で1.4m、5段程度の柵が必要です。動物に対して効果があるのは「十分な高さ・感電の痛み」の2つだけです。電圧の足りない電気柵や、リボン・テープ類、光や音の出る機器は、いずれ危険がないことがバレると、恐れず侵入してきます。また、金網柵も修理を怠ると、動物は出入りできる場所を記憶するため、破損箇所を出入り口として利用するようになります。

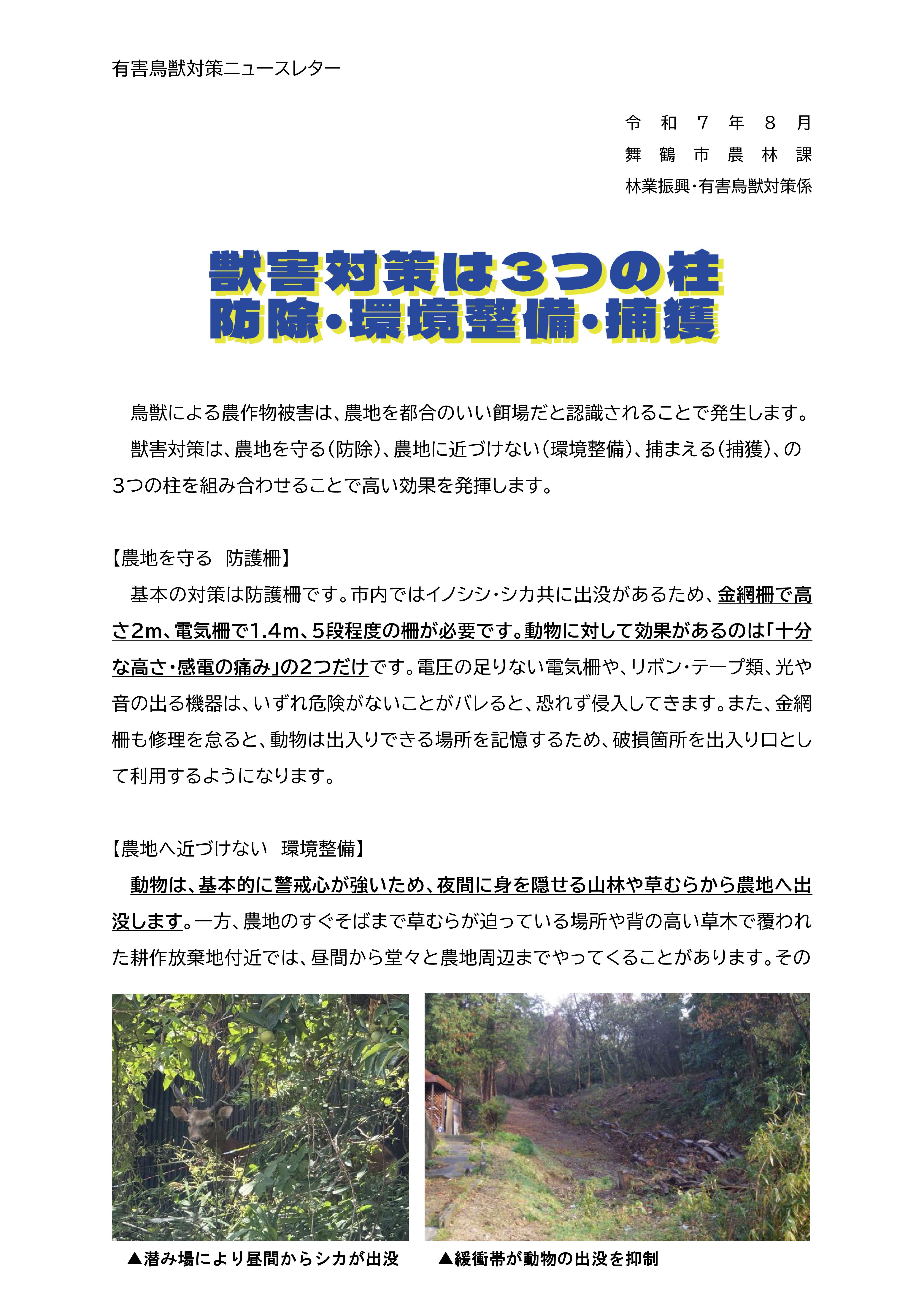

農地へ近づけない 環境整備

潜み場により昼間からシカが出現

緩衝帯が動物の出没を抑制

捕まえる 防除の徹底でより捕まえやすくする

有害鳥獣そのものを捕まえることも対策のひとつですが、捕獲数をより増やすためには、防除と環境整備が重要になってきます。侵入できる農地にある野菜、捨てられた残渣など、食べられるものが複数あると、ワナにやってくる確率が低下するからです。しっかり農地を守り、ワナのエサしか食べられない状態を作ることで、捕獲の成功率が向上します。

残渣が動物を農地に呼び寄せる

意図しない餌付けを減らす

侵入できる農地の、食べられる農作物(エサにされる農作物)は、動物を呼び寄せるほか、有害鳥獣に栄養を与え、成長や繁殖率の向上にもつながっているという調査結果も出ています。また、これからの季節は、果実も増加し、サルやクマといった鳥獣のエサとなり、集落への出没の要因にもなります。不要な果樹を伐採するなど、対策に取り組みましょう。市では、集落単位での果樹の伐採やトタン巻きの補助を実施しています。詳しくはご相談ください。

知らぬ間に餌付けしている?

放置果樹はさまざまな動物のエサとなっています

お問い合わせ

舞鶴市役所 産業振興部 農林課電話: 0773-66-1030 ファクス: 0773-62-9891

E-mail: nourin@city.maizuru.lg.jp